Nachbarschaftswachprojekte für lokale Sicherheit

Nachbarschaftswachprojekte für lokale Sicherheit: Globale Ansätze im Einsatz

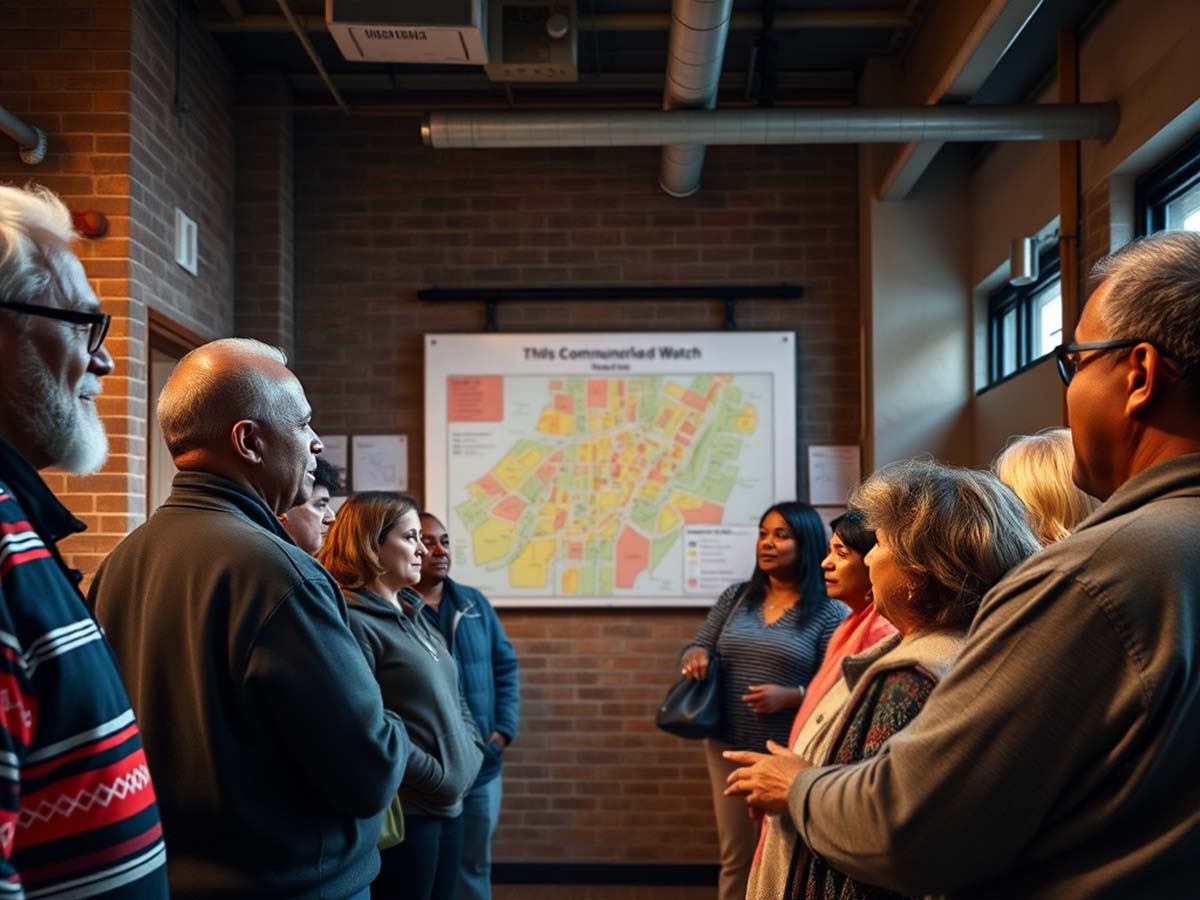

In vielen Regionen der Welt spüren Menschen den Wandel ihres direkten Umfelds. Urbanisierung, soziale Veränderungen und technologische Neuerungen führen dazu, dass der Wunsch nach Sicherheit im Alltag stärker wird. Nachbarschaftswachprojekte bieten hier einen praktischen und gemeinschaftlichen Ansatz, um den Sicherheitsgedanken zu leben. Ob in belebten Stadtteilen oder in ländlichen Gemeinden – Menschen organisieren sich, um sich gegenseitig zu schützen und das Vertrauen untereinander zu stärken.

In zahlreichen Ländern bestehen diese Projekte seit Jahren. Andere Gemeinschaften haben sie erst kürzlich ins Leben gerufen. Dabei gilt stets: Wer aufeinander achtgibt, schafft ein Lebensumfeld, in dem sich jeder sicher fühlen kann.

Gemeinschaft als Fundament der Sicherheit

Ein starkes Netzwerk unter Nachbarn kann oft mehr bewirken als jede technische Sicherheitslösung. Wenn Menschen sich regelmäßig begegnen, plaudern und gemeinsam handeln, sinkt die Wahrscheinlichkeit von Einbrüchen und Vandalismus. Eine Studie aus Großbritannien zeigt, dass Viertel mit aktiven Nachbarschaftsprojekten signifikant weniger Einbrüche verzeichnen.

In Johannesburg haben Bewohner bestimmte Stadtteile in Gruppen organisiert, die täglich auf verdächtige Aktivitäten achten. Dabei handelt es sich nicht um Kontrolle, sondern um einen freiwilligen Schutz. Auch in anderen Ländern zeigt sich, dass die persönliche Präsenz der Bewohner eine abschreckende Wirkung hat. Jeder Blick, jede Meldung trägt dazu bei, potenzielle Gefahren frühzeitig zu erkennen.

Lokale Projekte mit internationaler Reichweite

Die Methoden der Nachbarschaftswachen variieren weltweit. In den USA arbeiten die Bewohner oft eng mit den lokalen Sicherheitsbehörden zusammen. Dort gibt es regelmäßige Schulungen für Freiwillige, die sie auf unerwartete Situationen vorbereiten. Dieser direkte Draht zur Polizei erleichtert den Informationsaustausch und sorgt für schnelle Reaktionen.

In Japan finden in vielen Stadtvierteln abendliche Rundgänge statt. Diese „patrol walks“ fördern nicht nur die Sicherheit, sondern auch das Gemeinschaftsgefühl. Ältere Menschen fühlen sich dadurch besonders gut aufgehoben. Die Tradition des gegenseitigen Achtsamkeitsverhaltens hat in Japan eine lange Geschichte und zeigt, wie Kultur den Sicherheitsgedanken prägt.

Skandinavische Länder setzen auf eine dezente, aber wirkungsvolle Form der sozialen Kontrolle. Die Bewohner kümmern sich gegenseitig und helfen einander, ohne dabei den Eindruck von Überwachung zu erwecken. Diese Kultur des Miteinanders wird bereits in den Schulen gefördert und spiegelt sich im alltäglichen Leben wider.

Vorteile eines funktionierenden Nachbarschaftsnetzwerks

Die Teilnahme an Nachbarschaftswachprojekten bringt diverse Vorteile mit sich, die über den reinen Sicherheitsaspekt hinausgehen:

- Stärkung des Gemeinschaftsgefühls: Regelmäßiger Austausch fördert das Kennenlernen und schafft Vertrauen.

- Schnelle Hilfe in Notlagen: Meldungen werden umgehend weitergegeben, was eine rasche Reaktion ermöglicht.

- Reduzierung von Vandalismus: In gut vernetzten Vierteln sinkt die Zahl von Sachbeschädigungen deutlich.

- Verbesserte Zusammenarbeit mit Behörden: Enge Kontakte zur Polizei erleichtern die Abstimmung bei Sicherheitsfragen.

Diese Vorteile zeigen, dass die Initiative der Bewohner nicht nur zur Kriminalitätsbekämpfung beiträgt, sondern auch das soziale Miteinander fördert.

Herausforderungen und praktikable Lösungen

Selbst gut organisierte Projekte stoßen manchmal auf Hürden. Manche Menschen zögern, aktiv mitzuwirken, weil sie sich nicht in der Rolle eines „Wächters“ sehen oder den Eingriff in die Privatsphäre befürchten. In einigen Kulturen herrscht zudem Skepsis gegenüber gemeinschaftlicher Selbstorganisation.

Transparenz und offene Kommunikation spielen hier eine entscheidende Rolle. Niemand soll sich beobachtet fühlen, sondern vielmehr als Teil eines solidarischen Netzwerks gesehen werden. Regelmäßige Informationsveranstaltungen und Workshops helfen, Unsicherheiten zu klären und Vorurteile abzubauen.

Ein weiterer Punkt ist die Langfristigkeit der Initiativen. Anfangs ist das Engagement oft groß, doch ohne klare Strukturen und kontinuierliche Motivation droht der Zusammenhalt zu schwinden. Digitale Hilfsmittel wie Gruppen-Apps oder Kurznachrichtendienste können hier unterstützen. Sie ermöglichen einen ständigen Austausch und halten die Verbindung zwischen den Mitgliedern aufrecht.

Moderne Technik als unterstützendes Instrument

Viele Projekte setzen heute auf technische Lösungen, um den Informationsfluss zu verbessern. Überwachungskameras, Bewegungsmelder und smarte Türklingeln liefern wichtige Daten, ohne den persönlichen Austausch zu ersetzen. Ein Beispiel aus Kanada zeigt, wie Wohngebiete Videoüberwachung mit regelmäßigen Streifzügen kombinieren. Die Technik signalisiert Auffälligkeiten, während die Bewohner den entscheidenden Impuls geben.

Auch der Einsatz von Messenger-Diensten spielt weltweit eine wichtige Rolle. In Indien nutzen Anwohner lokale Chatgruppen, um sich schnell über ungewöhnliche Ereignisse zu informieren. Der sachliche und respektvolle Ton in diesen Gruppen trägt dazu bei, dass niemand verunsichert wird. Diese Kommunikationswege stellen sicher, dass Informationen zeitnah und verlässlich ausgetauscht werden.

Internationale Kooperationen und gemeinsamer Erfahrungsaustausch

Eine wachsende Zahl von Initiativen profitiert von der Zusammenarbeit über Ländergrenzen hinweg. Städte und Gemeinden tauschen Erfahrungen aus, um bewährte Verfahren zu übernehmen und weiterzuentwickeln. In Europa arbeiten verschiedene Kommunen an gemeinsamen Sicherheitsprojekten, die den Austausch interkultureller Erfahrungen ermöglichen. Dies führt zu neuen Ideen, die weltweit Anwendung finden können.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Einbindung junger Menschen in die Projekte. Jugendliche bringen oft frische Ideen ein und sind technikaffin. Ihre Teilnahme an Sicherheitsinitiativen fördert nicht nur den Zusammenhalt, sondern auch das Verantwortungsbewusstsein in der Gemeinschaft. Junge Menschen lernen, wie sie sich selbst und ihre Nachbarn schützen können, und tragen so zu einer nachhaltigen Sicherheitskultur bei.

Die enge Zusammenarbeit mit lokalen Behörden ist dabei unverzichtbar. Regelmäßige Treffen zwischen Projektverantwortlichen und Vertretern der Polizei gewährleisten, dass Sicherheitsstrategien stets aktuell bleiben und flexibel an neue Herausforderungen angepasst werden können.

Erfolgreiche Beispiele aus verschiedenen Ländern

In Deutschland zeigt das Beispiel der Stadt Münster, wie ein engagiertes Bürgernetzwerk die Sicherheitslage verbessern kann. Eine Initiative, die vor einigen Jahren begann, zählt heute über 500 Mitglieder. Durch regelmäßige Treffen und gemeinsame Streifzüge sank die Kriminalität in dem betroffenen Stadtteil merklich.

Auch in Australien hat ein bundesweites Netzwerk positive Ergebnisse erzielt. In mehreren Städten führten regelmäßige Schulungen und ein intensiver Austausch zwischen Bürgern und Sicherheitsbehörden zu einer spürbaren Verbesserung des Sicherheitsgefühls.

In São Paulo entstand ein innovatives Projekt, bei dem Kunstaktionen mit Sicherheitsaktivitäten verbunden werden. Die Bewohner organisieren gemeinschaftliche Straßenfeste und Umweltsäuberungen, was das Miteinander stärkt und gleichzeitig potenzielle Gefahren verringert. Diese kreativen Ansätze zeigen, wie vielseitig und flexibel lokale Sicherheitskonzepte weltweit umgesetzt werden können.

Vertrauen und Zusammenarbeit als Erfolgsfaktoren

Der Schlüssel zu funktionierenden Nachbarschaftsprojekten liegt im Vertrauen. Sicherheit wird nicht allein durch Technik erzielt, sondern durch das tägliche Miteinander. Wenn sich Nachbarn kennen, entsteht ein Gefühl der Zugehörigkeit, das jedem Einzelnen Halt gibt. Die persönliche Präsenz und die Bereitschaft, füreinander einzustehen, bilden die Basis für ein sicheres Wohnumfeld.

Die positiven Effekte solcher Projekte zeigen sich in vielen Bereichen. In Gemeinschaften, in denen regelmäßig miteinander gesprochen wird, sinkt die Kriminalität spürbar. Das Vertrauen untereinander führt zu schnellerer Hilfe im Notfall und stärkt die Verbindung zu lokalen Behörden. Dieser enge Austausch schafft ein Umfeld, in dem sich jeder wohler und sicherer fühlt.

Das Beispiel aus Europa verdeutlicht, dass der Sicherheitsgedanke nicht an geografische Grenzen gebunden ist. Ob in belebten Metropolen oder in ruhigen Vororten – das Prinzip, gemeinsam aufeinander zu achten, findet überall Anwendung. Der Erfolg liegt im einfachen, aber beständigen Miteinander und der Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen.

Ausblick: Die Zukunft der Sicherheitsprojekte

Der Trend geht in Richtung einer stärkeren Vernetzung und Integration moderner Technik in bestehende Sicherheitsstrukturen. Projekte kombinieren traditionelle Patrouillen mit digitalen Kommunikationsmitteln, um Informationen in Echtzeit auszutauschen. Diese hybride Lösung ermöglicht es, schnell auf Veränderungen zu reagieren und präventiv zu handeln.

Internationale Netzwerke fördern den Austausch von Ideen und Erfahrungen. Städte weltweit lernen voneinander und passen erfolgreiche Modelle an ihre eigenen Gegebenheiten an. Dieser globale Dialog eröffnet neue Perspektiven und trägt dazu bei, dass Sicherheitsprojekte stets weiterentwickelt werden.

Der Blick in die Zukunft ist optimistisch. Immer mehr Gemeinschaften erkennen, dass echter Schutz im Miteinander beginnt. Die aktive Beteiligung der Bürger führt zu einem dauerhaften Sicherheitsgefühl. Menschen übernehmen Verantwortung und gestalten ihr direktes Umfeld so, dass es für alle sicherer wird.

Die Zusammenarbeit über Generationen und Kulturen hinweg zeigt, wie universell der Sicherheitsgedanke verankert ist. Dabei spielt es keine Rolle, ob moderne Technik oder traditionelle Methoden angewandt werden – im Kern zählt der menschliche Zusammenhalt.

Dieser Artikel legt den Fokus auf die vielfältigen Ansätze und erfolgreichen Beispiele, die weltweit erprobt wurden. Er verdeutlicht, dass lokale Sicherheit auf dem Prinzip der gegenseitigen Achtsamkeit basiert. Durch den ständigen Dialog, den Einsatz moderner Kommunikationsmittel und die enge Zusammenarbeit mit den Behörden entsteht ein Schutzsystem, das weit über einzelne Maßnahmen hinausreicht. Die Erfahrung aus verschiedenen Ländern belegt: Wenn Menschen zusammenhalten, schaffen sie eine sichere Umgebung, in der sich jeder wohlfühlen kann.

Sicherheit beginnt mit kleinen Schritten im eigenen Viertel und wächst zu einer globalen Bewegung heran. Jeder einzelne Beitrag – ob durch regelmäßige Gespräche, den Austausch über digitale Kanäle oder gemeinschaftliche Aktionen – trägt dazu bei, dass unsere Welt ein Stück sicherer wird. Mit Engagement und Offenheit lässt sich ein Umfeld schaffen, das von Vertrauen und Zusammenarbeit geprägt ist.

Leave a Reply